3-1)社内格付制度について

社内格付制度は一般的には等級制度と呼ばれることが多いでしょう。毎年の評価が良かったり、昇格試験に合格したりしたら等級が上がっていくというものです。

1等級から始まって上に上がるほどに数字が増えるものもあれば、逆に徐々に数字が小さくなって一番上が1等級ということもあります。一般社員層と管理職層で分かれていることもあれば、さらに細分化されていることもあります。

また、等級ではなくて「主事」「参事」というような呼称(資格呼称)を用いることもあります。主事から主任、そして主査というように上がっていきますが、中には主事1級、主事2級といったように同じ呼称の中で分化していることもあります。

さまざまな言い回しがありますから、ここでは合わせて「社内格付」と呼んでおきます。

社内格付制度(等級制度)とは「説明変数」

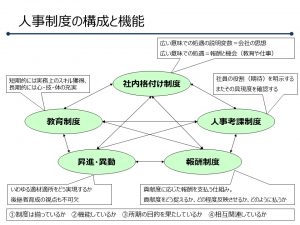

こうした等級や資格呼称は何のためにあるのでしょうか。いろいろな目的はあるのですけれど、ざっくりといってしまえば、基本的に「処遇を説明する際の説明変数(あるいは根拠)」と考えるとよいと思います。ここでいう処遇というのは幅広い広義の意味での処遇を指していて、給与や賞与などの報酬だけでなく、配置や任免、教育プログラムの提供なども含みます。

社内格付が上がるので基本給の基準値が高くなったり、何らかの「手当」が支給されると報酬面も含みますが、どのような働き方方・成果を求めるのかというある種のハードルの高さもこうしたものによって変わってきます。もちろん高ければ高いほど求める仕事の成果は高く、重くなっていきます。また、管理職への登用は一定以上の位置の人から、ということを決めているケースもありますし、あるそうまで到達したの、新しい教育プログラムを提供するということもあります。処遇の根拠とは、こうしたものをだれに付与するかというときに、社内格付を用いる、参考にするということです。このようにすることで、所属するメンバーにどのようにすれば処遇が良くなるのかを説明できるようになります。「上司が気に入ったから」ではなく「あなたの実力は○等級レベルですから」と説明できるようになるということです。

なくても大丈夫

こうしたものがなくても会社としてはやっていけます。説明するのに社内格付を用いなくてもよいケースもあるからです。

一つは規模が小さい場合。例えば経営者の目が行き届いていて、「あなたの今年の働きっぷりを見ました。A社さんではこういう案件で〇〇円の売り上げでしたね。B社さんでは新規案件を獲得してくれていました。社内でも新人を丁寧に指導してくれていましたね。なので今年は○○万円ではどうだろう」と説明してくれるなら、そしてそれが毎年あれば、話を聞く方からすれば「そうですねぇ」と納得できます(するしかない場合もありますが)。社内格付を持ち出さなくても話ができます。経営者でなくても構いません。「メンバー同士で決める」という会社も実在します。これも互いをよく知るメンバーなので、だいたいこのくらいという相場観あって、それにいかに±αをつけるかということを、お互いの観察結果を元に話し合うというものです(投票というのもあります)。これらが成り立つのは「お互いが知っている」からです。その意味ではお互いを知ることができる規模だからこそやりやりやすい方式ともいえます。

一方で、規模が小さいのにこうした制度を入れると面倒ということもあります。後でも触れますが、社内格付を導入すると、それをクリアしているかどうかを判定する必要も出てきます。そしてそのためには基準が必要になります。小さな会社だと、その基準が「担当している仕事が一人前」といったような曖昧なものになります。これでは基準というよりは、その人を見て判断しているに過ぎません。だからといって、細かく定義したとしても、それが適用されるのは一人しかいないので、結局その人だけのための基準になってしまいます。基準が人ごとにある-ということになると、それはもはや基準とはいえません。

もちろん、基準は次に目指すレベルを知るてがかりにもなりますから、本人にとっては成長のための目安が得ることができます。そうなるように頑張ってみようかなと思えるようになるというメリットはあります。ただ、それは基準がなくても上司が説明してあげればいいだけの話でもあります(上司が説明するために基準があった方がやりやすいという面はありますが)。その意味で基準は不可欠ではありません。

もう一つのケースと考えられるのは、社内格付を用いなくてもできる場合。例えば報酬でいえば「年齢に1万円をかけたものを支払う」といった方式を採用し、仕事については担当職務を決めておき、それに必要な知見があれば外部研修に派遣するという方法をとる会社もあります。年齢が決まれば幅広い処遇の中でも最も注目を集める給与が決まるというのであれな、わざわざ等級などを設定しなくてもよいかもしれません。

何を根拠に格付を決めるか

格付の根拠となるもの、つまりどのようにして格付が決まるのか(決めるのか)についてはさまざまなものがあります。

現在日本で最も多いのは「職能資格制度」というもので、職能に応じて格付を設定します。職能は辞書などで調べると「職務を遂行する能力」「社会や組織の中でその職業が受け持つ一定の役割」(デジタル大辞泉など)と説明されています。基本的にはその人が持つ「職務遂行能力」の高さ、仕事別に設定された基準に基づいて判定していくということになります。その基準は「職能要件書」というものにまとめられることになっています。会社の中にはいろいろな職務がありますから、職能強健書は職務別につくる必要があります。実際にはまず全社横断的な基準を設定し、それをもとに職務別に基準を設定していくという手順をとります。

職能資格制度はその人の職務遂行能力の高さをみて格付を決めるものですが、担当している職務そのものによって格付を決める方法もあります。「職務等級」というものです。こちらは職務そのものを格付けしているので、どんな人であろうとその職務を担当してれば、その職務に設定されている格付になるというのが特徴です。先の職能資格の場合は、同じ職務を担当していても能力の差によって格付が異なるということが前提としてあります。職務等級とよく似たものに役割等級というものもあります。「職務」ではなく「役割」によって格付を行うというもので、その括り方の粗さが異なるだけで、それほど大きな違いはありません。むしろ職務等級は別項で説明する「職務給」という職務に応じた賃金を支払うというどちらかというと米国的な賃金形態と一体として考えられることが多いため、これとは異なるものであるという意味で役割等級という名称が使われていることも少なくありません。

また、職責等級というものもあります。これは職責(職務責任)の高さに応じて設定するものです。ここでいう職責は役職位に連動することが多く、役職の高さを示しているといってもよいでしょう。役職そのものとしないのは、同じ「課長」と呼ばれるポストでもその責任の重さ範囲が異なることを明示したいからです。そうしたことを敢えて明示する必要がないのであれば役職呼称そのものでよいわけで、敢えて職責等級などを設ける必要はないということになります。

このようにさまざまな格付方法があります。それぞれの特徴は別項で説明しますが、先に記したようになければならないわけではありませんし、一つでなければならないというわけでもありません。いくつかを併用しているという会社もあります。ただ、併用するということは、それぞれに昇格や降格を考えなければならないわけで、その分手間暇はかかります。もちろん、手間暇をかけてでも併用する意味があるケースもあります。例えば、職能資格制度はその人の能力の高さを社内格付けとして承認していくことを意味します。経験を伴う技術的な要素を持つ職務、習熟に時間がかかる職務などは、だれがやっても同じだからと同一の職務等級で扱うよりも、当人が培った技術の高さを職能資格として認めていく方が、当人にとってもモチベーションの源になりますし、同じ職務を担当する人にとっては目指したい姿とすることができます。そうした部門、職務に限定して職能資格を併用するというのも考え方の一つです。

キャリア開発の視点から

目指したい姿が分かったり、そのために必要な知識や技術が分かるという点では、先にも記したように職能資格制度はとても有益です。職能要件書などを見ながら、具体的なキャリアゴールとそこに至るためにやらなければならないことを明確していくことができます。もちろん、そのためには職能要件書が整っていて、公開されていることが欠かせません。

一方で、職能資格制度の特長として、大本となる職能基準は全社一律で設定されていて、その頂点は上級管理職に設定されていることが多いことがあります。いわゆる管理職としてのはしごを上るラダーモデルになっているということです。管理職になれない人も、管理職にはならない人も、ラダーの途中で留まることになり、モチベーションを失うことになります。

複線型人事制度といって、こうした事情に対処するために管理職ではないはしご、たとえば「専門職」「専任職」「プロフェッショナル職」というものを設けて「管理職」と並べておき、一般社員より上になるといずれかのコース(はしご)を選べるようにして、こうした事情に対処しようとするものもあります。ただ、管理職コースで上がっていった人が管理職を外れるときに、一般社員の一番上に戻るのではなく、同じくらいの水準と目される「専門職」や「専任職」のはしごの段に移行させるというルールを設ける会社が多くあります。本来の専門性などを考慮せずにスライドさせるので、「結局は管理職から外れた人の吹きだまり」というイメージを作り出してしまい、結果的に機能しなくなることがあります。

一方、アイランドモデルは職務等級、役割等級の考えに馴染みやすいものです。やっている仕事、つまり住んでいる島で処遇が決まるという発想は職務等級、役割等級の考え方そのものだからです。

とはいえ、その島での職務についての習熟度には経験やノウハウの有無による差が出やすく、むしろその点は積極的に処遇に反映させたいということもでてきます。そうした場合、その島のみに職能資格制度を導入するということもできます。